|

・二分で分かる山谷の歴史

|

・一期一会の出会い

|

・監督Y |

・コツ通り商店街 |

二分で分かる山谷の歴史

山谷の歴史ショートver.

本文は山谷の歴史を短く端的に説明したものです。山谷に関して知識が無くても分かるよう、多少の細かいことは省いておりますのでご了承ください。

山谷とは、東京の北側に位置する安宿街の俗称、通り名であり、その面積は約1.65k㎡程度の小さなエリアである。浅草の北近に位置する事から、裏浅草とも呼ばれ、大江戸八百八町の北限に近く、江戸時代から貧民の歴史の舞台になってきた。山谷という街が形成される過程を述べるにあたっては江戸時代中期ほどまで遡らなくてはならない。そこが他のドヤ街と大きく異る点ともいえる。

もともとは日光街道沿いに木賃宿が僅かばかし並ぶ場所であり、たった三つの家屋しかなかった事から、「三屋」が転じて「山谷」と呼ばれる様になったという説もある。ただ、他にも諸説あり確かなことは分かっていない。遊郭吉原や、江戸三大処刑場の1つである小塚原(こづかっぱら)に隣接していたことも、街の形成に大きな影響を与えた。

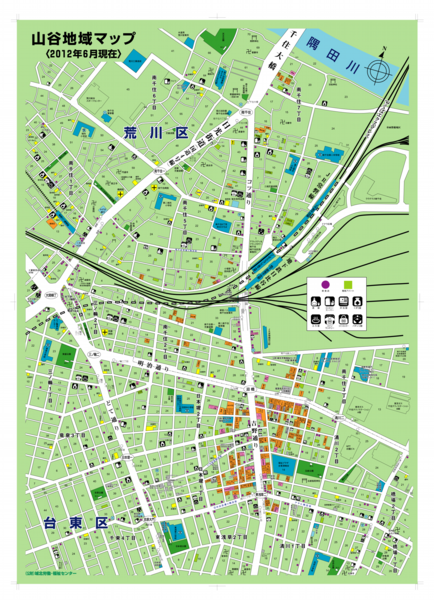

こちらは現在の労働センターが周辺の宿等に配布している山谷マップである。ご覧の通り山谷という名前が地図から消えて久しいが、この一帯ではまだ山谷という呼称の方がしっくり来るということから用いられている。戦後急速にドヤ街として形成された、西成や寿と違い、長い歴史の間にできた山谷という街自体に境界線を引くのは大変難しい。そのため、台東区に入る泪箸交差点以南の宿が密集している地域を暫定的に山谷地区と呼んでいる。

かつては線路以北にもドヤは点在し、昭和中期までは映画館など娯楽施設がコツ通り沿いに並んでいたが、労働者数の減少とともに店をたたんでいった。山谷が肉体労働者の街として機能していた時期は、昭和初期にはじまり、年号が平成に変わると世界的な不景気からその役割に幕を下ろすことになる。

※詳細な地図を閲覧なさりたい場合は、以下のリンクが労働センターにあるPDFです。

ファイルサイズが大きいので、ご注意ください。

http://homepage3.nifty.com/johoku/sannyamap2012.pdf

ドヤというのは、宿(ヤド)とも呼べないようなみすぼらしい安宿のことを差別的に呼ぶもので、現在は簡易宿泊所(簡宿、カンシュク)と記されるが、やはりドヤという言葉の方が多く耳にする。ちなみに浅草警察署を山谷警察と呼ぶなど、山谷独特の言い回しは数多く存在する。

ドヤというのは、宿(ヤド)とも呼べないようなみすぼらしい安宿のことを差別的に呼ぶもので、現在は簡易宿泊所(簡宿、カンシュク)と記されるが、やはりドヤという言葉の方が多く耳にする。ちなみに浅草警察署を山谷警察と呼ぶなど、山谷独特の言い回しは数多く存在する。

大阪釜ヶ崎、横浜の寿町に並ぶ日本三大ドヤ街の一つとして広く知られ、肉体労働者の街としての機能を持つのは戦後の復興が始まってからである。ただ、小規模なモノは大正期あたりにはすでに散見されていた。そういった背景には、先述の通り、江戸時代より日本屈指の遊郭であった吉原、江戸時代を代表する処刑場であった小塚原刑場に隣接していた為、刑史、遊女、革職人等の最下層民が多く集まっており、流浪の民が集まる街としての役目はすでに存在していたと考えられる。

明治時代以降上京してきた人々の玄関である上野から溢れた人々が山谷へ流入するようになった。また、1923年の関東大震災の被災者救援の為に仮の宿泊所であるテント村が形成され、そこに労働者の求人が集まるようになり、それが今の山谷の原型を築いたといえる。

戦後、比較的戦火を逃れた山谷は、貧困者の逃げ場として、また職を探す者が集まる街へと変化していった。最初は仕事を受注するだけであったが、段々と手配師に代表されるように組織化されるようになり、「山谷へ行けば仕事が見つかる」という時代へと入っていく。

昭和30年代の高度成長期を迎えると、肉体労働者の需要が急増し、労働者の街としての山谷が確立された。この頃は戦前の二倍強の約300軒の宿が軒を連ねていた。

まだ路上で覚せい剤の売人がうろついていたり、売血をしすぎて栄養失調で倒れこむ者が珍しくない時代であった。

日雇い労働者の暮らしは劣悪で、実質的に彼らを支配していた暴力団との闘争から暴動に発展することもしばしであった。山谷の暗いイメージはほぼこの頃の報道が植え付けたものであるといっても過言ではなかろう。

山谷は肉体労働者という社会的に低い地位の人々が集まる場所で、時に精神異常者などを遺棄する場所としても存在していた。こうした経緯から山谷がスラム的に見られる事も少なくない。今でこそ問題になっている原子力発電所への仕事も、山谷からの派遣が多く、使い捨ての労働力として扱われて来た事実がようやく裁かれようとしている。

近年オートメーション化によって肉体労働者の需要も減り、労働者の高齢化も相まって、山谷は生活保護で暮らす人がその大半を占めるようになった。2002年のワールドカップを機に、海外旅行者が山谷の安宿を利用するようになり、それに特化した宿もできはじめた。現在では国内外を問わず、バックパッカー、就活生等多くの人が安宿を利用する。現在、労働者の街と言われた山谷の姿はほんのわずかにしか残っていない。

現在2020年の東京オリンピックの開催も相まって、つぶれたドヤの跡地に高層マンションが建つこともそう珍しくなくなってきた。跡取りがいてもドヤ経営を継ぐことは稀である。山谷は段々と高層マンション群に飲み込まれ、その姿を消すことだろう。

財団法人 城北労働・福祉センター ホームページ

山谷 Another Side(photography)

関連記事

7年間ドヤ街・山谷を撮り続けた写真家は見た ― 年金を息子に奪われ、騙され、隅田川に散った老婆▶

Sanya is the vernacular name for a district full of cheap hostels, in an area of less than two square kilometers located in the northern part of Tokyo. As many people were drawn into Sanya from the lower strata of society, sometimes this included those with mental disorders, and this contributed to Sanya`s image as a slum district.

In more recent times automation has reduced the need for manual workers, and local residents have aged, with the result that the majority of the former labourers still living in Sanya are now dependent on social welfare.

The World Cup hosted by Japan in 2002 also changed Sanya. Many overseas tourists used the cheap hostels in Sanya, and some hostels specialized in such visitors, accepting foreigners and Japanese alike. Nowadays little remains of the working town of Sanya.

Sho Niiro (b. 1982) is a photographer born and based in Yokohama, Japan. Now in Tokyo. First opportunity I met Photography was when I took Ikko Narahara’s Photo book “Human Land (1956)” casually at library, I was 19 then. After that once I began to study physics and science at Univ., but switched and concentrated Photography. My theme is to record the landscape and a city that is or will be lost by redevelopment and any other reasons.

I believe that it is the power of the photography. And this 7 years, I have taken flop house area (like a slum) in Tokyo, and published 2 books about it. I’ve taken while working in the flop house actually and this project is still going on. I published 2nd photo book “Another Side” on 2012 by using crowd funding, this was a first project in Japan.